L’année 2020 était celle du centenaire du métier d’assistant social, en Belgique. Dans le cadre de leur formation, ils ont été des milliers à réaliser des stages auprès de nombreux publics fragilisés. Ce cursus a permis de rassembler des milliers de rapports de stage riches d’informations d’autant plus importantes qu’elles concernent souvent des personnes largement invisibilisées. Leur inventoriage offre l’opportunité de changer cette situation.

En Belgique, la reconnaissance officielle de la formation et de la profession d’assistant social date de 1920. C’est à ce moment que sont créées les premières écoles destinées à former ceux qu’on appelait encore les « auxiliaires sociaux ». Durant l’entre-deux-guerres, cette formation est assurée par cinq écoles de service social. Les trois premières voient le jour dès 1920 à Bruxelles. Elles sont suivies en 1921 par l’Ecole ouvrière supérieure à Bruxelles et l’École de service social d’Anvers. Durant tout l’entre-deux-guerres, ces écoles vont former plus de 1.200 assistants sociaux dont environ 75 % de femmes. Après la Deuxième Guerre mondiale, cette offre va considérablement s’agrandir avec l’ouverture de plusieurs écoles basées tant en Flandre qu’en Wallonie.

Pour obtenir leur diplôme, les élèves de ces écoles étaient tenus de réaliser plusieurs stages auprès d’associations ou d’institutions en charge de l’aide aux personnes en difficultés : associations, œuvres de bienfaisance, commissions d’assistance publique, institutions spécialisées... Quant au ministère de la Justice, il lui revenait de conserver un exemplaire de chacun de ces travaux. C’est là l’origine de cette collection de plus de 10.000 documents, conservée aujourd’hui aux Archives générales du Royaume.

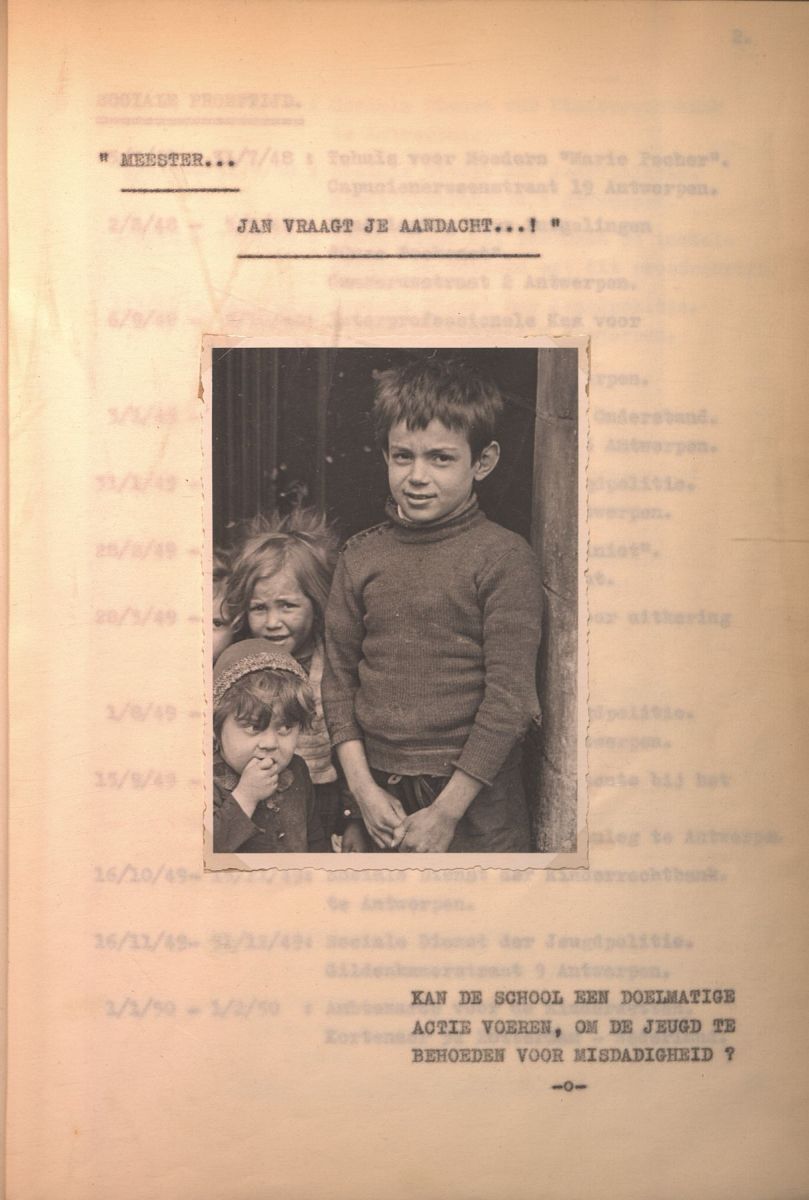

Ces archives permettent d’abord de saisir l’évolution du métier d’assistant social sur une période de plus de 50 ans. Comment était perçue l’aide aux personnes jugées fragiles et quelles solutions étaient envisagées pour leur venir en aide ? Mais au-delà, elles constituent une source de grande valeur pour mieux cerner la vie et les difficultés de personnes précarisées ou marginalisées : mères seules, enfants abandonnés, ex-prisonniers, migrants, victimes des guerres, malades, personnes âgées ou en situation de handicap. Autant de groupes dont la position est scrutée et examinée avec attention dans des rapports d’autant plus précieux que beaucoup sont agrémentés de statistiques, interviews ou photographies.

Grâce à l’aide d’étudiants motivés, tous ces rapports ont été patiemment classés et décrits dans un inventaire disponible dans notre moteur de recherche : Inventaire des archives du Conseil supérieur de l'Enseignement de Service social. Rapports des assistants sociaux, 1922-1970.

Quant à ces travaux et à l’immense somme d’informations qu’ils contiennent, ils sont librement consultables en salle de lecture des Archives générales du Royaume.